戦前の名翻訳者/佐々木直次郎の仕事(05)

《ポオ以外の直次郎の翻訳》

直次郎のポオ訳が気に入ってこれまで書き継いできたけれど、直次郎の仕事には、ポオ以外の翻訳作品が少なからずある。それらは、どのような仕事だったのか、気になったので探してみた。活躍した期間が1931年から亡くなる43年までの12年しかなく、ポオ小説全集に31年から33年までかかりっきりだったと思われるので、残されて年月は僅か10年足らずだった。

以下に、ポオ作品以外の翻訳本と初版発行年をまとめてみた。()は原書の発行年。

・『宝島』(1883)スティーヴンスン作/(岩波文庫)岩波書店 1935

・『二都物語上下巻』(1859)ディッケンズ作/(岩波文庫)岩波書店 1936

・『サロメ』(1893)ワイルド著/(岩波文庫)岩波書店 1936

・『序曲・入江のほとり』(1920,1924)キャサリン・マンスフィルド著/(冨山房百科文庫)冨山房 1939

・『ロビンソン・クルーソー物語』(1719)デフォー著/ (世界名作家庭文庫)主婦之友社 1941

・『ジキル博士とハイド氏』(1886)スティーヴンソン作/ (新選世界大衆文学集)大泉書店 1949

ポオを含め多くの作品は19世紀の作家だが、マンスフィールドだけは、20世紀しかも第一次世界大戦を経たきわめてホットな当時の現代作家である。女性作家であるだけでなく、新しい20世紀文学の前衛の一人とも評価される、新しい質の文学表現を切り開いた作家であり、他の作品と全く文学の質が違うと言っていい。

おそらく直次郎にとってマンスフィールドの翻訳は、新たな領域への果敢な挑戦であったと思われる。その意味で、この翻訳には興味があった。一読、原文に限りなく忠実に日本語への変換を心がけているものの、文学的雰囲気というか、言葉を通して表現しようとしているものが、身につけた言葉の質が違うためどうもしっくりしない。

ポオの時は、水を得た魚のように、構文に忠実でありながら自在な自然さを感じた日本語が、何だかぎこちないような、自然さに欠ける感じがしてならなかった。言い過ぎかもしれないが、どこかミスマッチな感じが付きまとう翻訳文である。江戸川乱歩の文体で、梶井基次郎の世界を描く場合を想像してみてほしい、どうも肌が合わないと言うか、マンスフィールドの繊細すぎる感受性にはフィットしきれていない。なお、戦前のこの翻訳の存在はほとんど知られていないようだ。

早すぎる結論かもしれないが、佐々木直次郎の本領は、ポオの翻訳にこそあったと言えるのではないか。生涯最初の翻訳が、ポオであったこと、その原稿を異色の出版人長谷川巳之吉に認められ、シンデレラボーイと呼びたくなるような鮮烈なデビューを飾ったこと、順調にその後も売れ筋の翻訳を手がけていたが、20世紀文学への足がかりを手探りしていた時期に、惜しくも病につかまり短い生涯を閉じてしまった、というまとめになるのではないか。

直次郎の生涯に対する評伝的な面でも、その翻訳の長短や特徴における翻訳論、19世英米文学に対する研究実績など、もう少し踏み込んでみたい領域が残っているが、今の私には力不足、このへんで一端直次郎への肩入れを解くこととしよう。

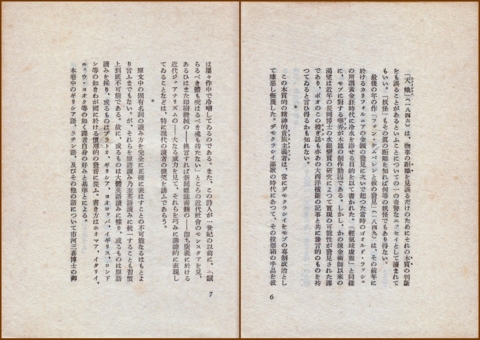

最後にポオ小説全集の第5巻目の解説文と目次を引用しておこう。この巻をもって直次郎訳のポオ小説全集は完結した。ただし、一部に千部限定出版という解説があるけれど限定版ではなさそう、番号が打たれていないし、重版が出た巻もあるので、単に初版の千部しか売れなかっただけのようだ。(終)

(追伸)気がかりなこと、有名な三好達治の詩集「測量船」の表紙の挿し絵と、ポオ小説全集の挿し絵は何故か同じ、これはどういうことだろう?